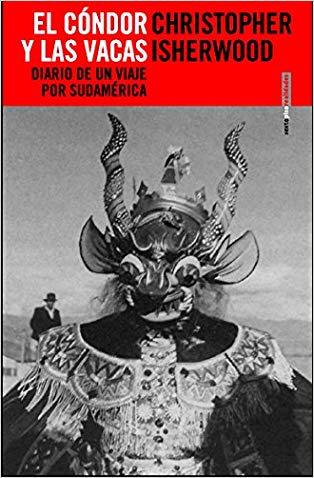

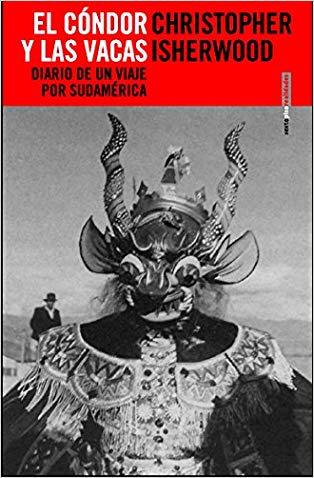

En 1947, casi treinta años antes de que Bruce Chatwin emprendiera su ya mítico viaje a la Patagonia, Christopher Isherwood se embarcó en una travesía de seis meses por Sudamérica. Isherwood evitó deliberadamente leer a profundidad sobre el continente, pues la aspiración de quien hace un diario «es más la de trazar un paisaje impresionista y espontáneo que la de hacer algo perentorio». Asimismo, consideraba que «si hubiese tenido un conocimiento más amplio lo más probable es que hubiese generado en mí cierto complejo de inferioridad y una humildad que habrían sido contraproducentes». El cóndor y las vacas catalogado por el autor como uno de sus mejores libros es el resultado de ese viaje. De inmediato se estableció́ como una crónica clásica, debido a la mordaz capacidad de observación del autor, que realiza el mejor homenaje a los sitios visitados al narrar sus experiencias sin idealizaciones ni sentimentalismos. Isherwood se maravilla ante la diversidad de un continente que cuenta con policías dedicados a prevenir suicidios al borde de un precipicio, donde cerdos y cabras descienden hacia una llanura en paracaídas, o en el que un golpe militar fracasa porque el presidente finge haber perdido el sello necesario para darle carácter oficial a su renuncia; pasa tiempo con figuras literarias como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges (de quien escribe: «Conoce la literatura inglesa clásica y moderna como muy pocos ingleses y americanos y es capaz de recitar párrafos enteros de los autores más inesperados, con comentarios de lo más divertidos y sutiles») y advierte señales premonitorias de los anos violentos que desembocarán en dictaduras militares. A fin de cuentas, considera que es un continente de contrastes donde algo se están cocinando: «Y va a seguir cocinándose con el mismo misterio, el mismo ruido, la misma furia, a través de los tiempos que se acercan».

En 1947, casi treinta años antes de que Bruce Chatwin emprendiera su ya mítico viaje a la Patagonia, Christopher Isherwood se embarcó en una travesía de seis meses por Sudamérica. Isherwood evitó deliberadamente leer a profundidad sobre el continente, pues la aspiración de quien hace un diario «es más la de trazar un paisaje impresionista y espontáneo que la de hacer algo perentorio». Asimismo, consideraba que «si hubiese tenido un conocimiento más amplio lo más probable es que hubiese generado en mí cierto complejo de inferioridad y una humildad que habrían sido contraproducentes». El cóndor y las vacas catalogado por el autor como uno de sus mejores libros es el resultado de ese viaje. De inmediato se estableció́ como una crónica clásica, debido a la mordaz capacidad de observación del autor, que realiza el mejor homenaje a los sitios visitados al narrar sus experiencias sin idealizaciones ni sentimentalismos. Isherwood se maravilla ante la diversidad de un continente que cuenta con policías dedicados a prevenir suicidios al borde de un precipicio, donde cerdos y cabras descienden hacia una llanura en paracaídas, o en el que un golpe militar fracasa porque el presidente finge haber perdido el sello necesario para darle carácter oficial a su renuncia; pasa tiempo con figuras literarias como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges (de quien escribe: «Conoce la literatura inglesa clásica y moderna como muy pocos ingleses y americanos y es capaz de recitar párrafos enteros de los autores más inesperados, con comentarios de lo más divertidos y sutiles») y advierte señales premonitorias de los anos violentos que desembocarán en dictaduras militares. A fin de cuentas, considera que es un continente de contrastes donde algo se están cocinando: «Y va a seguir cocinándose con el mismo misterio, el mismo ruido, la misma furia, a través de los tiempos que se acercan».

En 1947, casi treinta años antes de que Bruce Chatwin emprendiera su ya mítico viaje a la Patagonia, Christopher Isherwood se embarcó en una travesía de seis meses por Sudamérica. Isherwood evitó deliberadamente leer a profundidad sobre el continente, pues la aspiración de quien hace un diario «es más la de trazar un paisaje impresionista y espontáneo que la de hacer algo perentorio». Asimismo, consideraba que «si hubiese tenido un conocimiento más amplio lo más probable es que hubiese generado en mí cierto complejo de inferioridad y una humildad que habrían sido contraproducentes». El cóndor y las vacas catalogado por el autor como uno de sus mejores libros es el resultado de ese viaje. De inmediato se estableció́ como una crónica clásica, debido a la mordaz capacidad de observación del autor, que realiza el mejor homenaje a los sitios visitados al narrar sus experiencias sin idealizaciones ni sentimentalismos. Isherwood se maravilla ante la diversidad de un continente que cuenta con policías dedicados a prevenir suicidios al borde de un precipicio, donde cerdos y cabras descienden hacia una llanura en paracaídas, o en el que un golpe militar fracasa porque el presidente finge haber perdido el sello necesario para darle carácter oficial a su renuncia; pasa tiempo con figuras literarias como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges (de quien escribe: «Conoce la literatura inglesa clásica y moderna como muy pocos ingleses y americanos y es capaz de recitar párrafos enteros de los autores más inesperados, con comentarios de lo más divertidos y sutiles») y advierte señales premonitorias de los anos violentos que desembocarán en dictaduras militares. A fin de cuentas, considera que es un continente de contrastes donde algo se están cocinando: «Y va a seguir cocinándose con el mismo misterio, el mismo ruido, la misma furia, a través de los tiempos que se acercan».

En 1947, casi treinta años antes de que Bruce Chatwin emprendiera su ya mítico viaje a la Patagonia, Christopher Isherwood se embarcó en una travesía de seis meses por Sudamérica. Isherwood evitó deliberadamente leer a profundidad sobre el continente, pues la aspiración de quien hace un diario «es más la de trazar un paisaje impresionista y espontáneo que la de hacer algo perentorio». Asimismo, consideraba que «si hubiese tenido un conocimiento más amplio lo más probable es que hubiese generado en mí cierto complejo de inferioridad y una humildad que habrían sido contraproducentes». El cóndor y las vacas catalogado por el autor como uno de sus mejores libros es el resultado de ese viaje. De inmediato se estableció́ como una crónica clásica, debido a la mordaz capacidad de observación del autor, que realiza el mejor homenaje a los sitios visitados al narrar sus experiencias sin idealizaciones ni sentimentalismos. Isherwood se maravilla ante la diversidad de un continente que cuenta con policías dedicados a prevenir suicidios al borde de un precipicio, donde cerdos y cabras descienden hacia una llanura en paracaídas, o en el que un golpe militar fracasa porque el presidente finge haber perdido el sello necesario para darle carácter oficial a su renuncia; pasa tiempo con figuras literarias como Victoria Ocampo o Jorge Luis Borges (de quien escribe: «Conoce la literatura inglesa clásica y moderna como muy pocos ingleses y americanos y es capaz de recitar párrafos enteros de los autores más inesperados, con comentarios de lo más divertidos y sutiles») y advierte señales premonitorias de los anos violentos que desembocarán en dictaduras militares. A fin de cuentas, considera que es un continente de contrastes donde algo se están cocinando: «Y va a seguir cocinándose con el mismo misterio, el mismo ruido, la misma furia, a través de los tiempos que se acercan».